U-NEXTに学ぶ「ハイブリッド型サブスクリプション」ビジネス

前回はハンドメイド作品のC2Cマーケットminneを取り上げました。個人がブランドを立ち上げ、出店から集客・販売・学習支援までを支える多層的な仕組みが、単なるマーケットプレイスにとどまらない競争優位を生み出していることを解説しました。

今回は「DXビジネス検定™公式テキスト」第12章「デジタル商材系」の事例として、国内動画配信市場で独自のポジションを築くU-NEXTを取り上げます。

参照:U-NEXT https://video.unext.jp/

サブスク+都度課金のハイブリッド課金モデル

U-NEXTの最大の特徴は、「月額サブスクリプション」と「最新映画や電子書籍のポイント購入」を組み合わせた複線的型の課金モデルです。一般的な定額見放題プランに加え、U-NEXTは最新コンテンツをポイント制で提供することで、定額の安定収益と単品課金の追加収益を両立。映画館の公開直後から動画配信に至るまでの「ウィンドウ戦略(映画、Blu-ray、配信など一つの作品を展開し、収益を最大化させる戦略)」をデジタルで取り込み、ユーザーの“今見たい”需要を逃さない仕組みとなっています。

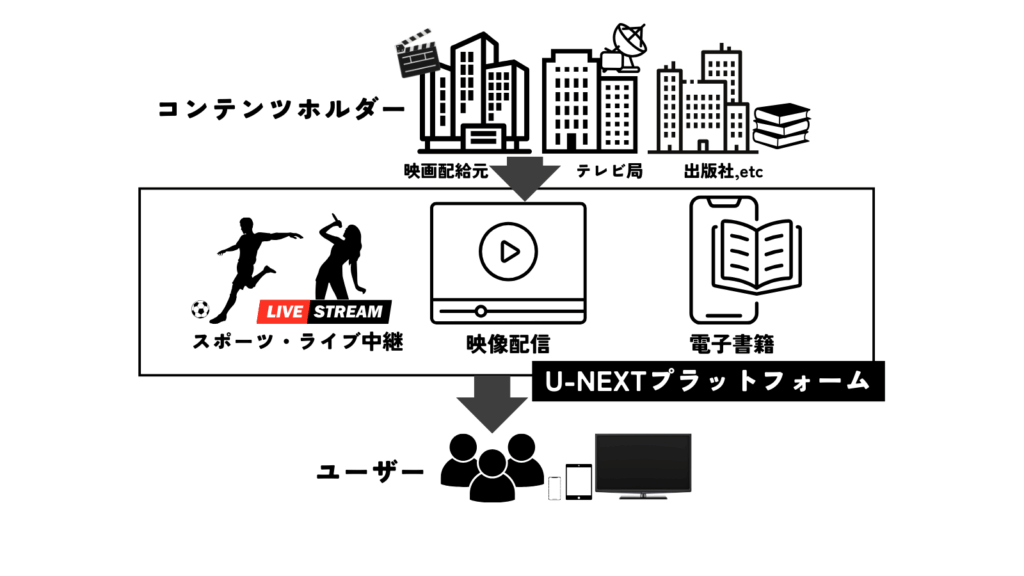

この構造は、顧客体験の幅を広げるだけでなく、権利者側(映画会社、出版社、制作会社などのコンテンツホルダー)にとっても収益確保につながります。コンテンツホルダーに有利な条件を提示できるため、配信作品数が国内最大級(現在Netflixに次いで国内シェアは2位)という規模につながっています。

動画と電子書籍を統合した「コンテンツプラットフォーム」

U-NEXTは「動画配信サービス」と思われがちですが、実際には電子書籍を含めた総合コンテンツプラットフォームです。映画・ドラマ・アニメに加え、スポーツ、音楽や舞台などのライブ配信、マンガ・雑誌・書籍までをひとつのアプリで楽しめるUXを設計しています。

この統合設計は「滞在時間」を最大化する仕組みです。ユーザーは映画を観終わった後に関連する原作コミックを読む、雑誌記事から新しい映画に出会うといった行動に自然に誘導されます。複数ジャンルのクロスユースが発生することで、解約抑止やLTV(顧客生涯価値)の向上につながるのです。

レコメンド機能とパーソナライズ体験

U-NEXTは視聴履歴や購買履歴をもとに、個人に最適化されたレコメンドを提示します。NetflixやAmazon Prime Videoも同様の仕組みを持ちますが、U-NEXTの場合は「動画と書籍を同一サービス内で楽しめる点」が特徴的です。同じサービス内でドラマを視聴し、関連する原作小説や出演俳優のインタビュー記事を探すことができる、といった利用方法です。

これは「マルチコンテンツ型のUX設計」であり、単なる動画サービスから一歩進んだ「総合的なデジタル商材系プラットフォーム」へと進化しています。

ファミリーアカウントとマルチデバイス対応

U-NEXTは1契約で最大4アカウントまで作成可能で、家族利用を前提とした設計になっています。子どもはアニメ、親は映画といった具合に、世代ごとにカスタマイズされた利用が可能です。さらにスマホ・タブレット・PC・テレビと複数デバイスに対応しており、ライフスタイルに溶け込むようにサービスを提供しています。

「ファミリー利用」「複数デバイス対応」は、利用シーンを増やすだけでなく、世帯単位での解約抑止にもなります。Netflixなど海外勢が個人課金モデルを強化する中で、日本の生活スタイルに即した独自の設計が差別化要因となっています。

決済の多様化と顧客獲得

U-NEXTはクレジットカードに加え、キャリア決済やプリペイドカード、各種ポイント決済にも対応しています。これは「多様な決済UXの最適化」といえ、クレジットカード保有率が低い層や若年層を取り込む効果があります。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを動画やライブ配信、電子書籍の購入だけでなく、劇場映画チケットに交換できる仕組みを導入。オンラインとオフラインをつなぐOMO的な仕掛けであり、デジタル商材の枠を超えたエコシステムを形成しています。

DXビジネスモデルとしての意義

U-NEXTの構造は、「デジタル商材系」の典型的なDX事例といえます。サブスクと都度課金を組み合わせた収益モデル、動画と電子書籍を統合したプラットフォーム設計、パーソナライズされたレコメンド、家族・マルチデバイス対応、決済多様化とOMO的な展開。これらが複合的に作用することで、単なる「動画配信」ではなく「総合的なデジタル商材基盤」として成功しています。

これまでに扱ったタイミーが「時間」と「仕事」をリアルタイムにマッチングさせ、minneが「クリエイターとファン」をプラットフォームで結んだように、U-NEXTは「ユーザーとコンテンツ」を多層的に接続し、消費体験全体をデジタルで再設計しているのです。

まとめ

U-NEXTは、動画配信サービスのなかで、サブスクリプションと都度課金を組み合わせた収益モデルを確立しました。さらに、動画と電子書籍を一体化したプラットフォーム設計、視聴履歴に基づくレコメンド、家族利用や複数デバイス対応、決済手段の多様化などを組み合わせています。これらの仕組みは、ユーザーの利用機会を増やし、解約抑止や収益性の向上につながっています。

特に、映画会社や出版社など多岐に渡るコンテンツホルダーにとっても収益性が確保できる複線的課金は、豊富な配信ラインナップを実現する要因となりました。結果としてU-NEXTは、単なる「見放題サービス」ではなく、幅広いコンテンツを安定的に提供するプラットフォームとしての立ち位置を築いています。

次回までの宿題

次回は、同じく「デジタル商材系」の事例としてスタディサプリを取り上げます。学習サービスにどのようなデジタル設計が組み込まれているのか、次回までに考えてみてください。

<vol.5に続く>

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。

[…] 前回はU-NEXTを取り上げ、サブスクと都度課金を組み合わせた「ハイブリッド型デジタル商材」の仕組みを読み解きました。動画と電子書籍を統合したプラットフォーム設計が、ユーザーの満足度を高めると同時に安定した収益をもたらしていました。 […]