minneに学ぶ「クリエイター支援プラットフォーム」ビジネス

前回は、短期労働市場のマッチングプラットフォーム「タイミー」を取り上げました。リアルタイムマッチングやAPI連携など、複数のDX要素がどのようにUXを構築しているかを解説しました。

今回も同様に「DXビジネス検定™公式テキスト」第11章「デジタル集客、マッチング、マーケットプレイス」の事例として、ハンドメイド作品のC2Cマーケットプレイス「minne(ミンネ)」を取り上げます。一見すると個人販売サイトのようですが、その本質は「クリエイター支援機能×マーケットプレイス機能×クリエイター教育SaaS機能」にあります。minneの構造を、DXビジネス用語で読み解きます。

参照:minne https://minne.com/

クリエイターが自身のブランドを作る

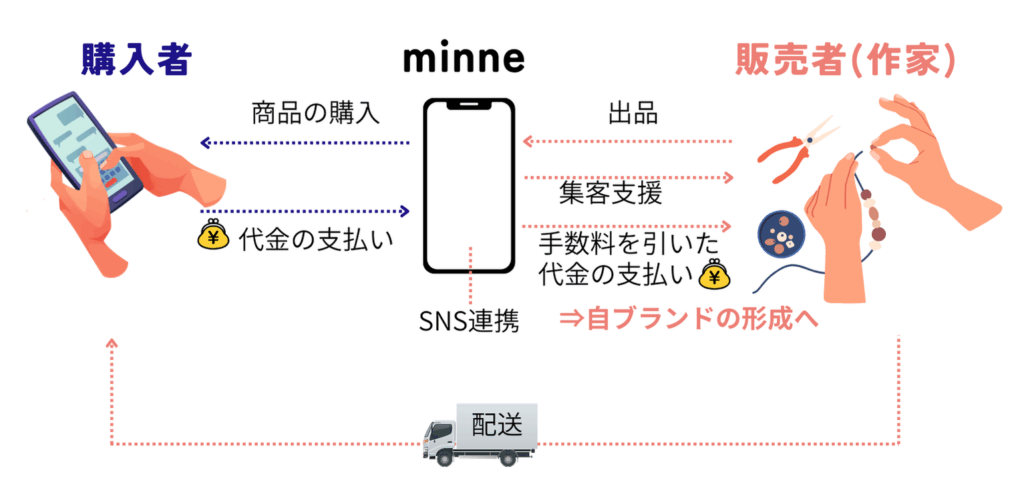

minneはGMOペパボが運営するハンドメイドマーケットで、誰でも自分の作品を出品・販売できるC2Cマーケットプレイスです。ポイントは、「クリエイターが、自身のブランドを形成する」というコンセプトです。

従来のECサイトは、サイト側が複数の企業の商品を並べる方式でした。しかしminneでは、企業ではなく個々の作家自身が写真・紹介文・価格・発送ポリシーを考え、D2Cブランドとしての運営が可能になっています。

この構造を支えているのが、作家が自分でできるUI設計と実装、購入者と直接コミュニケーションをとれる機能です。誰でも「ショップオーナー」として参加できる思想が、出店者と購入者の体験を支えています。

マーケットプレイスを支える集客支援

minneでは、出店者が個別に集客するのではなく、プラットフォーム全体でのSEO対策・UI最適化・レコメンドエンジンが実装されています。これは、「集客機能のSaaS化(SaaSとはソフトウェアアズアサービスの略。ソフトウェアを買取ではなく利用料で使う仕組み。ここでは個人が集客するのではなく、プラットフォーム全体の集客機能を個人が利用料を支払って使うという意味)」と言うことができ、プラットフォームに出店するだけで一定数のお客の流入が見込めます。

SNSとの連携も強化しており、Instagramとの連携や作家インタビューなどのコンテンツマーケティングを通じて、個々のクリエイターを育成できます。

さらに、イベント(リアル・オンライン)や特集企画などのマーケティング施策により、販売機会が定期的に提供され、購入者とのタッチポイントが増加。エンゲージメント拡大策として機能しています。

また、購入者からの代金は運営側が一時的に預かり、取引成立後に作家へ送金されるため、安全で信頼性の高い取引環境が提供されています(エスクロー方式)。配送面では「らくらくミンネコパック」により匿名配送や追跡、補償付き配送が可能で、送り状の自動印刷機能も備わっています。

ユーザー体験を支えるUI

minneのもう一つの特長は、購入者・出店者の両面に配慮したUI/UXです。ユーザーは気になる作家をフォローし、通知を受け取り、レビューを投稿し、作品ごとにお気に入り登録が可能です。これらよって、プラットフォーム上の購入者の「回遊」と「滞在時間の長時間化」を促進しています。

購入者の行動履歴やお気に入り傾向をもとにしたパーソナライズされたレコメンドも強化されており、これはデータドリブンなUXの好例です。購入者の回遊記録データが購入者側からの“作品の見つけやすさ”を支援。作家側にとっては“見つけてもらう”ためのきっかけになっています。

クリエイター支援SaaS

近年では、minneはさらに進化し、単なる販売プラットフォームを超え、作家向けの学習コンテンツ提供やイベント登壇支援、製造支援サービスなどを展開。minneが単なるマーケットプレイスにとどまらず、クリエイター育成SaaS(このSaaSは個人が個別に学習機能を購入するのではなく、minneが提供する学習機能を個人がサービスとして利用料を払って利用する、という意味)としての性格を持ちつつあります。

他にも配送ラベルの印刷支援や受注管理の自動化など、オペレーション負荷の軽減を図るツール群も提供されており、スモールビジネスの生産性を向上するデジタル支援インフラとして機能しています。

出店者向けには、日別のアクセス数や人気作品ランキング、検索キーワードの順位などを確認できるアクセス解析機能も提供されています。これにより、どの作品が注目されているか、どの経路から流入があるのかを把握でき、販売戦略や作品改善に活用できます。

これらの機能は、UI設計(ノーコード出品、スマホ完結、SNS連携)、UX設計(レビュー、通知、レコメンド、フォロー)、マーケティング施策(コンテンツ運用、イベント運用)、支援SaaS(学習コンテンツ、発送ツール、データ分析、決済機能、アクセス解析)が統合された機能として用意されています。

このように、minneは「売れる場を提供する」にとどまらず、「売れるようになるプロセスを持つ」ことに強みがあるのです。

DXビジネスモデルとしてのminneの価値

minneは、単に「デジタルで販売できる」ことではなく、個人がブランドを作るための機能と、マーケティングのしやすさを支える機能に価値があります。このことにより、C2C市場における競争優位を生み出しています。

次回までの宿題

第4回はU-NEXTを取り上げます。

「DXビジネス検定™公式テキスト」第12章「デジタル商材系」のビジネス事例です。どのようなデジタルやビジネスキーワードが使われているのか、どう組み合わされているのか、次回までに考えてみてください。

<vol.4に続く>

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。

[…] 前回はハンドメイド作品のC2Cマーケットminneを取り上げました。個人がブランドを立ち上げ、出店から集客・販売・学習支援までを支える多層的な仕組みが、単なるマーケットプレイスにとどまらない競争優位を生み出していることを解説しました。 […]

[…] <vol.3に続く> […]