デジタル時代の働き方を支える「マッチング」

前回は、成功企業のビジネス構造をDXビジネス用語とともに読み解く重要性をお伝えしました。単なる用語の暗記ではなく、「なぜその仕組みが機能しているのか」を理解することで、自分のビジネスに応用できる視点が養われる、それをメルカリや食べログの事例で説明しました。

今回は、DXビジネス検定™公式テキストの第11章「デジタル集客・マッチング・マーケットプレイス」の事例として、リアルタイム雇用を生み出した「タイミー」を取り上げます。

アルバイトや短期雇用の世界で急成長を遂げた「タイミー」は、従来の求人モデルとはまったく異なる構造で労働市場に新しい価値を提供しています。

タイミーのビジネスモデルを「マッチング」「UX設計」「API連携」などのDXビジネス用語を切り口に読み解いていきます。単なる“バイトアプリ”に見えるこのサービスが、なぜ支持を集め、拡大を続けているのか。その理由は、良く考えられた「構造」にあります。

参照:Timee https://timee.co.jp

「時間」と「仕事」のズレを解消するマッチングエンジン

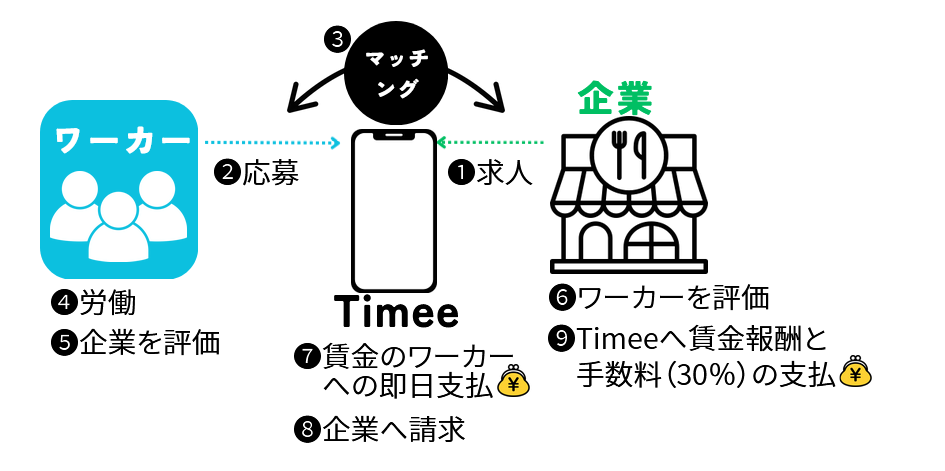

タイミーのベースにあるのは、リアルタイムマッチングアルゴリズムです。これは、「今すぐ働きたい個人」と「今すぐ人手がほしい事業者」とを、スマートフォンアプリ上で瞬時につなぐマッチング・プラットフォームです。

従来の求人プロセスでは、応募→書類選考→面接→採用→勤務までに数日を要していました。一方タイミーでは、ユーザーがアプリで求人を検索し、勤務地や日時、仕事内容が合えばその場で確定。現場に向かってアプリに送られてきているQRコードを読み取らせてれば即勤務とでき、素早く働くことが可能になります。

この素早いマッチングを実現するのが、本人確認済みアカウント、位置情報データ、スキルバッジ情報を活用したレコメンド機能です。求職者の信頼度が数値的・視覚的に可視化されているため、事業者側も安心して人材を受け入れられるのです。

ユーザーを囲い込むUXとUIの工夫

タイミーのもう一つの強みは、モバイルファーストによる「一気通貫のUX体験」です。求人検索→応募→出勤→報酬受取まで、すべてがアプリ内で完結し、ストレスのないUXを実現しています。

特筆すべきは、バッジ制度やレビュー機能が内蔵されていることです。これはユーザーの勤務履歴や評価を可視化し、「評価が高ければ企業に選ばれやすくなる」「バッジを増やせば応募先の幅が広がる」といった行動誘導(ナッジ)につながっています。評価が成績のように蓄積されるこの設計は、エンゲージメント向上の典型的なUX施策です。

さらに、若年層が慣れ親しんでいるUIパターン(レビュー文化、プッシュ通知、レコメンド表示)を採用し、心理的障壁のない「使いたくなる設計」になっています。企業側もまた、急な欠員補充をスマホで解決できることで、シフト管理業務のリアルタイム最適化を実現しています。

フィンテック企業とのAPI連携による報酬即時受け取り

もうひとつ注目すべき点が、報酬の即日受け取りです。これは、セブン銀行などのフィンテック系企業との API連携により、勤務で得た報酬を即座に個人口座に送金する仕組みです。

従来のパートタイムジョブは「月末締め・翌月払い」が主流で、その点が資金繰りに悩む若年層や副業層のペインとなっていました。タイミーはこれに注目、即時送金という仕組みを導入。報酬という“成果”がアプリですぐに入金反映される体験は、リピート意欲を大きく高めます。

即日払いは、単なる便利機能ではなく、ユーザー定着率とエンゲージメントを向上させる戦略的意義があります。

蓄積される「勤務データ」と進化するスキル可視化

タイミーは単なる「求人掲示板」ではありません。働いた実績データをユーザーIDに紐ひもづけて蓄積し、スキル証明として活用することで、CtoB(Consumer to Business=個人が企業にサービスや商品を提供する)向けスキル証明機能を持ちます。

働き手の信用度がアプリ上で“見える化”されるため、企業は過去の評価をもとに人材選定が可能になります。選考コストの削減に加えて、働き手にとっては“履歴書に書けない資産”を可視化できます。つまりスキルのデジタル証明としての機能を備えた、ジョブポータルといえるでしょう。

タイミーに学ぶ「サービス設計」と「顧客価値」

タイミーの意義は、「便利な求人アプリ」だけでなく、「働き方のUX」をデジタルで見直した点にあります。UIやUX、マッチングアルゴリズム、API連携、報酬獲得の価値設計、スキル評価の価値設計といった要素が融合しています。これはDX設計の良い事例といえるでしょう。

このように、タイミーには「DXビジネス検定」に掲載されているキーワードが多く実装されていますした。キーワード単体の理解を超えて、実際のビジネスモデル構造を読み解くことで、実践的な力を身に付けることができるでしょう。

次回までの宿題

次回第3回ではminneを取り上げます。

こちらもDXビジネス検定™公式テキストの第11章「デジタル集客・マッチング・マーケットプレイス」のビジネス事例です。どのようなデジタルやビジネスのキーワードが使われているのか、それらがどう組み合わされているのか、次回までにぜひ考えてみてください。

<vol.3に続く>

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。

[…] <vol.2に続く> […]