AIと最新観測技術で迫る災害予測の未来

日本は近年、突発的な豪雨に見舞われることが頻発し、さらに30年以内に80%の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震など、大規模な災害の危機が避けられない状況です。 今回は、デジタル技術を使った災害予測に向けたAIの活用などについて取り上げたいと思います。

気象予測におけるAI活用

気象庁ではAIを活用した新しい予報システムの導入に向けた専門チームを発足させており、このほど次年度に向けて担当職員を30名以上増員することが発表されました。 従来型の気象予測では、大気の動きや状態変化を支配する流体力学や熱力学などの物理法則を数学的な方程式で表現した「数値予報モデル」と呼ばれる複雑なプログラムを使ってスーパーコンピューターが計算を行います。

AIによる気象予測は、AIに過去の膨大な気象データを学習させて予測を行うもので、

・計算が圧倒的に速く、 数分以内に結果が出せ、頻繁な更新が可能

・局地的・短時間の急変に強く、ゲリラ豪雨や突風など、短期的な現象を予測

・現在地や行動パターンに合わせた通知や予報ができるパーソナライズ性

などが期待されています。

海外における気象のAI予測

海外の動向をみると、今年の2月に、欧州中期予報センター(ECMWF)が独自のAI予測システム(AIFS)の本格運用を既に始めています。

また、民間では

・「GraphCast 」(Google DeepMind)

・「Aurora」(Microsoft)

・「Pangu-Weather」 (Huawei Cloud)

などのAIモデルがあり、日本が遅れを取っているのが現状です。 豪雨による河川氾濫などの被害を最小限に抑えるためにも、AI活用の早期実現化に期待したいと思います。

海外の主な気象予測AI

| GraphCast | Google DeepMindが開発した気象予測AI 従来の物理モデルより圧倒的に速い予測を可能にしていると言われる |

| Aurora | Microsoftが開発した気象予測AI 気象レーダーや衛星データ、地上観測など、多様なデータを統合的に学習することで、特に局地的な気象現象や短期的な予測に強みを持つと言われる |

| Pangu-Weather | Huawei Cloudが開発したAIモデル 台風の進路予測や異常気象の早期発見において高い精度を示すと言われる |

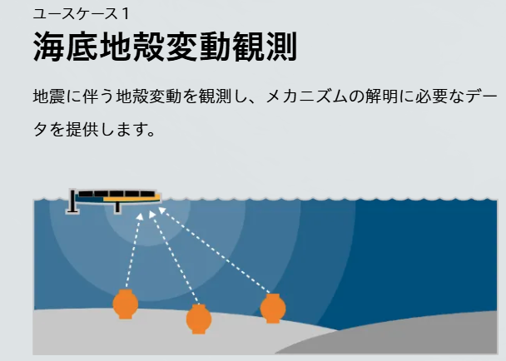

小型無人ボート「UMIAILE ASV」による海底地殻変動の観測

日本は地震大国とも言われるほど、多くの地震が発生していますが、詳細なデータが取れ始めたのは最近のことで、地震発生のメカニズム解析を進化させるためには、まだまだデータ不足です。 そのようなデータ不足を解消しようとしている最新の取り組みを紹介します。

Hondaの新事業創出プログラム「IGNITION(イグニッション)」発のスタートアップ株式会社UMIAILE(ウミエル)が開発した小型無人ボート「UMIAILE ASV」は、小型で自律航行が可能な無人ボートで、水中翼による安定した高速移動を実現。潮流の速い日本近海でも長時間の観測が可能です。

センサーやソナーを搭載することで、風や波、潮位だけでなく、海洋地質や海底の地殻変動データも高頻度・高密度に取得できます。 この地殻変動データは、従来の大型有人船では年数回しか得られなかったのですが、「UMIAILE ASV」によって毎月・多数地点での蓄積が可能になり、地震予知の精度向上に大きく貢献することが期待されています。 ホンダのYouTubeサイトでわかりやすい動画が掲載されていますので、参照してみてください。

UMIAILEホームページ(https://umiaile.com/)より引用

参照:ホンダ ニュースリリース「新事業創出プログラムIGNITION発のスタートアップ「株式会社UMIAILE」設立」:2025年9月時点 https://global.honda/jp/news/2025/c250326.html

参照:ホンダ【IGNITION】小型無人ボート「UMIAILE ASV」の動画:2025年9月時点 https://www.youtube.com/watch?v=k8BiaIk8Xq0

参照:UMIAILEホームページ:2025年9月時点 https://umiaile.com/

海底調査における分散型音響センシング

海洋研究開発機構(JAMSTEC)は、光ファイバーを地震計として利用する研究を進めています。これは「分散型音響センシング」と呼ばれる技術で、海底に敷設された通信用光ファイバーケーブルが、外部からの微小な振動や圧力の変化で生じる光の位相のずれを検出する原理(光ファイバー音響センシング)を応用したものです。

現在、南海トラフや日本海溝の海底ケーブルで地震活動の観測が行われており、これにより従来の観測点では得られなかった広範囲のデータを集めることが可能になります。JAMSTECは、将来的に世界中の通信用海底ケーブルを観測網として活用することを視野に入れており、これが実現すれば、取得できるデータ量は飛躍的に増大することが期待されます。

さらに、JAMSTECでは現実世界の情報を仮想空間内に再現する「デジタルツイン」という技術を活用して、台風や豪雨の発生頻度を数カ月前から予測できる技術の実証にも成功しています。

参照:JAMSTEC「海底光ファイバーケーブルによる津波伝播の観測」:2025年9月時点 https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20240607/

防災科学技術研究所のMOWLAS(モウラス)

防災科学技術研究所が取り組んでいる、

・陸域の高感度地震観測網(Hi-net)

・強震観測網(K-NET、KiK-net)

・火山観測網(V-net)

・海域の日本海溝海底地震津波観測網(S-net)

そして、今年の6月に整備が完了した

・南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)など、

これら全国の陸域から海域までを網羅する「陸海統合地震津波火山観測網」をMOWLAS(モウラス)といいます。

MOWLASは、これら陸と海の観測データを統合してリアルタイムで取得・解析することで、地震観測の精度向上や予測に向けたデータ収集により、高精度な緊急地震速報や津波警報の発表に貢献しています。

イメージ-e1759111241311.png)

図 南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)イメージ

防災科学技術研究所「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)整備完了」(https://www.bosai.go.jp/info/press/2025/20250603.html)より引用

地震のデータ不足を解消しようとしている最新の取り組み

| 「UMIAILE ASV」 :ウミエル | 海底地殻変動データを高頻度で取得し、地震予知の精度向上に貢献することが期待される小型無人ボート |

| 分散型音響センシング :JAMSTEC | 海底光ファイバーケーブルを地震計として利用することにより、広範囲の地震データを効率的に収集している |

| MOWLAS(モウラス) :防災科学技術研究所 | 陸と海の観測データを統合してリアルタイムで取得・解析することで、緊急地震速報や津波警報の発表に貢献している |

AIによる地震予測の可能性

これまで紹介したように、海洋を中心に地震に関する新たなデータ取得の方法が開発されています。

私は、地震のような未解明の分野にはAIの活用が有効だと考えています。

将棋や囲碁の世界でも、それまでの定跡や定石にとらわれない新たな戦法がAIによって生み出されています。

野球の世界でも、データ分析によって最も長打が出やすいとされる打球角度と打球速度の組み合わせである「バレルゾーン」が発見されました。

このように、人間では発見できなかった法則がデータ分析により発見されることが多いからです。

先ほど紹介した防災科学技術研究所では、従来から行われている物理モデルと機械学習による予測の長所を組み合わせて行うハイブリッド手法を開発しています。

将棋界では、将棋AIの戦法を自分のものにする棋士たちが活躍して、全体が一段とレベルアップしたと感じます。

根拠のない地震予知情報が世間を騒がせないためにも、

AIによる新たな発見が地震学の発展に寄与することを大いに期待したいです。

今回学んでほしいポイント

- 日本の大規模な災害リスクに対し、AIなどのデジタル技術を活用した予測・観測の重要性が増している

- 新たな観測技術が地震研究を加速させていること

- AIは未知の法則を発見する可能性を秘めていること

株式会社Live and Learn 講師 DXビジネスエヴァンジェリスト

福島 仁志

ふくしま ひとし

[DXビジネス・プロフェッショナルレベル認定2023] 株式会社Live and Learn講師 東京都在住。 新卒でNTTに業務職として入社。 顧客応対業務やシステム開発、法人営業の業務に従事したのち、 2016年にNTTを早期退職。2017年より株式会社Live and Learnで主に研修講師やコンサルティング業務に従事。 「消費生活アドバイザー」「ITILエキスパート」「ビジネス法務エキスパート®」などの資格を持つ。 趣味はバレーボール、プロレス観戦など。

[…] <前の記事 次の記事> […]