「戸籍にフリガナ」をデータ管理の観点で考える

我が家にも「戸籍に記載予定の振り仮名のお知らせ」ハガキが届きました。

2025年5月26日に施行された戸籍法の一部改正で、戸籍の氏名にフリガナが追加されることを受けたものです。

戸籍という制度は欧米には存在しませんが、私たち日本国民の基本的なデータベースであることに疑いはありません。

今回の改正で良くなる面は、もちろんいくつもあるのですが、一方でデータの不整合が起こる可能性もはらんでいます。

また、戸籍の歴史を振り返ると、制度そのものに、データベースとしての整合性や一貫性に課題を抱えてきたことも見えてきました。

顧客データベースで氏名を管理している企業も多く、特にフリガナを扱う企業にとっては、今回の改正は無関係ではないでしょう。

今回は、戸籍へのフリガナ付与について、戸籍制度の歴史も踏まえながら、データ管理の視点から掘り下げてみたいと思います。

個人にとっても、ご自身の名字のルーツに思いを馳せるきっかけになるかもしれません。

今回の戸籍法改正

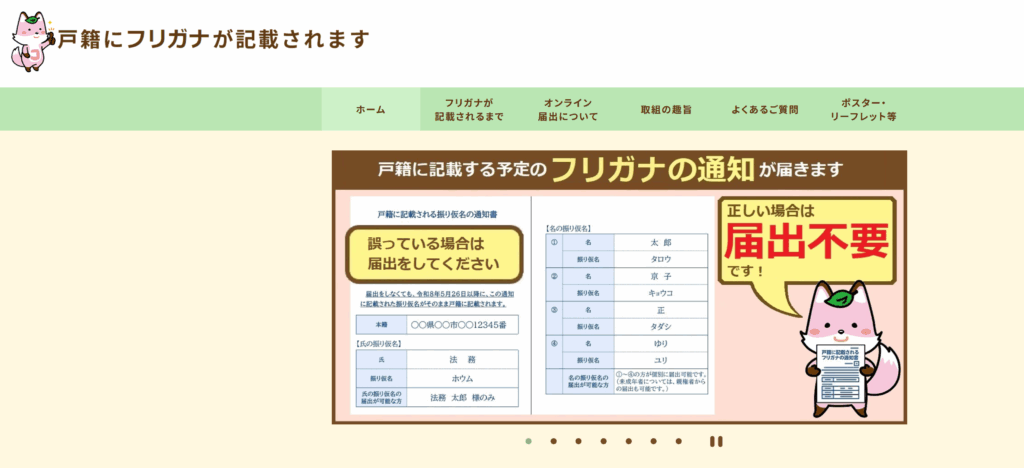

これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでした。

今回の戸籍法の改正法のポイントの一つは、氏名の読みの確認だけでなく、制度開始から1年の間であれば、氏名の読みを自分で変更が可能である点です。

例えば、故人ではいらっしゃいますが、有名な小説家「松本清張」さんの本名は「きよはる」さんだそうです。ご存命であれば、これを世間に広く知られている「せいちょう」という読みへ変更することも可能だったということになります。

ただし、変更が認められない例として、

・太郎をジョージ、マイケル

・健をケンイチロウ、ケンサマ

・高をヒクシ

・太郎をジロウ

などが挙げられています。

氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等を併せて提出する必要がありますが、それ以外の場合は基本的に受理されるようです。

取り組みの趣旨など、具体的には、法務省の「戸籍にフリガナが記載されます」というホームページに載っていますので、参照してみてください。

参照:「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省):2025年8月時点

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/purpose.html

名字の歴史

今回の法改正で、名前だけでなく名字のフリガナも変更することができるのですが、その前に名字の歴史を簡単に振り返ってみましょう。

江戸時代までは、名字を名乗れるのは武士や公家などの特権階級に限られていました。

明治3年(1870年)に「平民苗字許容令」が布告され、平民も自由に名字を名乗ることが許可されました。

明治4年(1871年)に戸籍法が制定され、翌年の明治5年(1872年)には、干支の「壬申」にちなんで名づけられた壬申戸籍の編成が始まります。

ちなみに、壬申戸籍の編成が始まった翌年の明治6年(1873年)に、徴兵令が公布されて満20歳以上の男子は壬申戸籍の本籍地で徴兵検査を受けることが義務付けられました。

江戸時代には名乗ることが許されなかった名字を得ることと引き換えのように、平民にも兵役義務が課せられるようになったという側面もあるのです。

そして、明治8年(1875年)に「平民苗字必称義務令」が公布され、名字を持っていなかったすべての平民に名字の届け出が義務付けられました。

この「平民苗字必称義務令」によって、すべての日本国民が名字を持つことになったのですが、戸籍への名字の登録が役所への申告制だったことで、実に多彩な漢字で名字が登録されました。

役人が口頭で聞いた名字を戸籍に書き写すことが多くあったため、その際、複雑な漢字を書き間違えたり、書きやすいように簡略化してしまった例もあるということです。

名字が申告制であったことと、書き間違いなどの当時の事情が重なり、本来同じであるべきデータの整合性に問題が出た最初のきっかけだったと考えられます。

名字の歴史

| 江戸時代まで | 名字を名乗れるのは武士や公家などの特権階級に限られていた |

| 明治3年(1870年) 「平民苗字許容令」 | 平民も自由に名字を名乗ることが許可された |

| 明治4年(1871年) 「戸籍法」 | 翌年の明治5年(1872年)には、干支の「壬申」にちなんで名づけられた壬申戸籍の編成が始まる |

| 明治6年(1873年) 「徴兵令」 | 満20歳以上の男子は戸籍の本籍地で徴兵検査を受けることが義務付けられる |

| 明治8年(1875年) 「平民苗字必称義務令」 | 名字を持っていなかったすべての平民に名字の届け出が義務付けられる |

旧字体と新字体

ところで、名字「サイトウ」さんには、さまざまな漢字表記があります。

一例を挙げただけでも、斎藤さん、斉藤さん、齋藤さん、齊藤さん、齎藤さん、齌藤さん、齍藤さん、齏藤さんなどなど。

これらの「サイ」の漢字は、すべて戸籍統一文字情報に登録されているものですが、この他にもパソコンやスマホでは表示できない「サイ」の字が戸籍には載っています。

どうして、このようにいろいろな漢字の「サイトウ」さんがいらっしゃるのでしょう?

一つの理由としては、先ほど書いた当時の役人の写し間違いや簡略化などもあると思われます。

しかし、多くの「サイトウ」さんに該当する理由が、元々の漢字の意味の違いと、旧字体・新字体の関係によるものです。

斉藤さんと齊藤さんの例で言うと、

「斉」の旧字体が「齊」で、これらの意味は「ひとしい」「そろう」などの意味があります。

「一斉に」などで使われますね。

そして、「斎」の旧字体が「齋」で、これらの漢字は「心身を清めて神に仕える」などの意味があります。

「齋藤」さん、「斎藤」さんは、斎宮頭(さいぐうのかみ)という役職に就いていた藤原氏を由来とする名字と言われています。

正字と誤字と俗字

「タカハシ」さんや「タカギ」さんにも「高橋」さんと「髙橋」さん、「高木」さんと「髙木」さんがいますよね。

「髙」(通称はしごだか)は、元々は誤った文字だったものが、一般的に広く使用されて、社会的に認知された文字である「俗字」という扱いになります。

それに対して「高」の字は「正字」と呼ばれます。

辞書にもなく、広く使用されずに、社会的に認知されなかった文字は、戸籍行政では「誤字」と呼ばれます。

平成3年(1991年)1月1日に運用が始まった制度で、戸籍に動きがあった場合には、「誤字」は「正字」に訂正されるようになりました。

この運用によって、明治の戸籍制度開始以来のデータ不整合要素であった「誤字」はかなり解消されてきているようです。

「俗字」についても、戸籍に動きがあった場合には「正字」に訂正される運用になっていましたが、平成6年(1994年)12月1日から現在まで続く新しい制度では、戸籍に動きがあっても「俗字」はそのまま使えるようになっています。

つまり平成3年(1991年)1月1日から平成6年(1994年)11月30日までに、結婚などの理由により戸籍に動きがあった、はしごだかの「髙」は「高」に訂正されたということです。

それ以外の時期に戸籍に動きがあったはしごだかの「髙橋」さんや「髙木」さんなどは、そのままの「髙」ということになります。

これは、𠮷(俗字)と吉(正字)、﨑(俗字)と崎(正字)などのように、「髙」(通称はしごだか)以外の俗字を持つ名字の方にも起こった事象です。

データ管理の面で言うと、細かい制度変更により、新たなデータ不整合が生まれているとも言えます。

正字・誤字・俗字

| 正字 | 辞書に「正字」として載っている正しい文字 |

| 誤字 | 辞書に載っていない文字 戸籍作成の際に、役人が口頭で聞いた名字を戸籍に書き写すことが多くあったため、 その際、複雑な漢字を書き間違えたり、書きやすいように簡略化してしまったりしたことで、発生したと言われている |

| 俗字 | 元々は誤字だったものが、一般的に広く使用されて、社会的に認知された文字 |

名字の「俗字」の扱い

| 平成2年(1990年) 以前 | 戸籍に移動があっても、はしごだかの「髙」などの俗字はそのまま |

| 平成3年(1991年) 1月1日から 平成6年(1994年) 11月30日 | 戸籍に移動があった場合、はしごだかの「髙」などは、「高」などの正字に訂正された |

| 平成6年(1994年) 12月1日以降、現在まで | 戸籍に移動があっても、はしごだかの「髙」などの俗字はそのまま |

文化庁「漢字小委員会(第11回)(平成26年9月12日)」の参考資料である「文字の仕組み(メカニズム)」に、戸籍を取り扱う行政の知識が書かれています。

興味のある方は、参照してみてください。

参照:「文字の仕組み(メカニズム)」(文化庁 漢字小委員会(第11回)

(平成26年9月12日)):2025年8月時点

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/shoiinkai/iinkai_11/pdf/sanko_1.pdf

名字の漢字変更

戸籍が動くタイミングで、「誤字」は「正字」に訂正されます。

「誤字」の戸籍を持つ方が婚姻届を提出する際には、その署名欄を見て、「正字」で署名されていれば、既に「正字」を名字として認識しているという判断から、特に告知せずに戸籍上の「誤字」を「正字」に訂正するそうです。

また、旧字体を新字体に変更したいときも、市区町村に名字の更正を申請することで変更ができるようです(具体的には該当の市区町村に確認が必要ですが)。

先ほど触れた「サイトウ」さんの例で言うと、「齋藤」→「斎藤」、「齊藤」→「斉藤」のような変更です。

しかし、新字体から旧字体へ変更したいとき(「斎藤」→「齋藤」や「斉藤」→「齊藤」など)は、家庭裁判所の判断が必要で、簡単にはできません。

旧字体を名字に持つ方は、新字体へ変更するのは慎重に考えた方が良いかもしれません。

ちなみに、旧字体から新字体への変更でも、「齋藤」さん→「斉藤」さんや「齊藤」さん→「斎藤」さん、の変更は簡単にはできません。

同じ「サイトウ」でも、「サイ」の元々の漢字が別だからです。

旧字体と新字体の名字の変更(サイトウさんの例)

| ◆ 旧字体→新字体 「齋藤」→「斎藤」 「齊藤」→「斉藤」 | 市区町村に名字の更正を申請することが可能 (具体的には該当の市区町村に確認が必要) |

| ◆ 新字体→旧字体 「斎藤」→「齋藤」 「斉藤」→「齊藤」 | 家庭裁判所の判断が必要(実態としては難しい) |

| ◆ 旧字体→新字体 「齋藤」→「斉藤」 「齊藤」→「斎藤」 | 家庭裁判所の判断が必要(実態としては難しい) →元々が別の漢字のため |

名字のフリガナ変更

さて、話を本題に戻しましょう。

今回の戸籍法の改正によって、名字の読みを変更できるようになります。

マンガ「サザエさん」に出てくるカツオの友達は「ナカジマ」くん。

私は福岡出身ですが、私の知り合いの多くは「ナカシマ」さん。

同じ「中島(又は中嶋)」という漢字でも、読み方が違います。

その他にも、以下のような例が挙げられます。

・山崎(ヤマザキ/ヤマサキ)

・小山(オヤマ/コヤマ)

・小谷(オタニ/コタニ)

・渡部(ワタベ/ワタナベ)

・東(アズマ/ヒガシ)

ただ、これらは一般的な名字であるため、実際に読みを変更する人は少ないかもしれません。

ちなみに、私の名字は「福島(フクシマ)」ですが、仮に「フクトウ」などに変更することは制度上可能でも、やはり違和感がありますね。

名字のフリガナ変更は戸籍単位で行われるため、親と子で戸籍が分かれている場合、それぞれ異なる読み方になる可能性もあります。

これは、名字の漢字表記でも起こり得ることなので、あまり問題視されていないのかもしれません。

しかし、データ管理の観点から見ると、世代間の連続性が途切れることで不一致が生じる要因となり得ます。

データ管理から見たフリガナ変更

今回、氏名のフリガナを変更すると、戸籍や住民票は連動して変更されますが、

「届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。」とホームページに書いてあります。

銀行やクレジットカードなどの変更も自分で行う必要があります。

これらのデータベースの修正はすべて個人の申告に委ねられており、申告しなければ行政間や行政と民間の間でデータ不一致が生じたままとなります。

その他にも、氏名のフリガナをデータベースで管理している企業はどのような対応を取るのでしょうか?

銀行やクレジットカードのフリガナと相違してしまうと、エラーになることもあるので、大変なのではないかと想像します。

日本で最も基本的な個人データベースである戸籍ですが、データ管理の観点から見ると、整合性に課題が多く、必ずしも良質なデータベースとは言えません。

最後に

個人的な話になりますが、私の名字「福島」の「島」は「嶋」の新字体です。

戸籍上も「福島」なのですが、祖父が建てたお墓には「福嶋」と彫ってあるんです。

元々は「福嶋」姓で、どこかのタイミングで新字体になったのか?

それとも、最初から「福島」だったのか?

既に壬申戸籍は参照できませんが、遡れる範囲で、いつか調べてみようと思っています。

今回の氏名へのフリガナ付与を機会に、名字の読み方を変えようと思っている方は、思いや経緯などを何かに書き残して、子孫に伝えてもいいかもしれませんね。

私たちは明治以来の戸籍の歴史の大きな節目にいるのだと思います。

今回学んでほしいポイント

- 身近に起こる変化も、デジタル化やデータという側面でも考えてみる

- 最も基本的な個人情報のデータベースである戸籍への理解を深める

- 今回の戸籍法改正が、企業や個人に与える影響を自分事で考えてみる

株式会社Live and Learn 講師 DXビジネスエヴァンジェリスト

福島 仁志

ふくしま ひとし

[DXビジネス・プロフェッショナルレベル認定2023] 株式会社Live and Learn講師 東京都在住。 新卒でNTTに業務職として入社。 顧客応対業務やシステム開発、法人営業の業務に従事したのち、 2016年にNTTを早期退職。2017年より株式会社Live and Learnで主に研修講師やコンサルティング業務に従事。 「消費生活アドバイザー」「ITILエキスパート」「ビジネス法務エキスパート®」などの資格を持つ。 趣味はバレーボール、プロレス観戦など。

[…] <前の記事 次の記事> […]

[…] <前の記事 […]