生成AIと日本の電力事情

生成AIの発展は留まることを知らず、日々進化を続けています。

今後の私たちの生活やビジネスに不可欠な存在になっている生成AIは、大量の電力を消費するという課題も持っています。

今回のコラムでは、そんな生成AIと日本の電力事情について考えたいと思います。

生成AIの消費電力

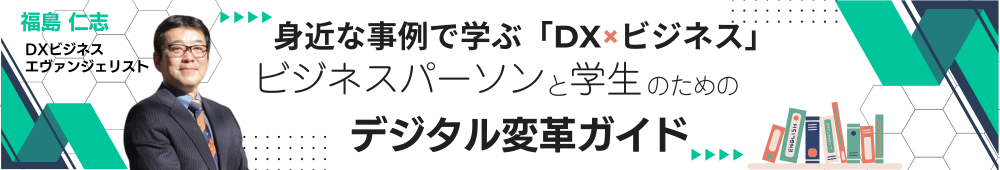

国際エネルギー機関(IEA)によると、一般的な「Google検索」が1回検索するたびに平均0.3ワット時の電力を消費するのに対し、「Chat(チャット)GPT」は1回リクエストするたびに、その約10倍の2.9ワット時を消費します。

IEAの試算によると、世界のデータセンターの電力消費量は最も高い予想では、2026年に1000兆ワット時(2022年比で約2.2倍)に拡大するとも言われています。

これは、日本の年間総電力消費量にまで相当する多さだそうです。

さて、では日本の電力事情は現在どのようになっているのでしょうか?

参照:総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第56回会合)配布資料「電力需要について」(資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/056/056_005.pdf

2024年12月時点

日本の電力事情

TBS系列の日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」は、長崎の端島(軍艦島)の炭鉱をテーマにした壮大なドラマで、私が毎週楽しみにしていた番組の一つです。

端島の炭鉱は1974年(昭和49年)に閉山し、現在は無人島になっています。

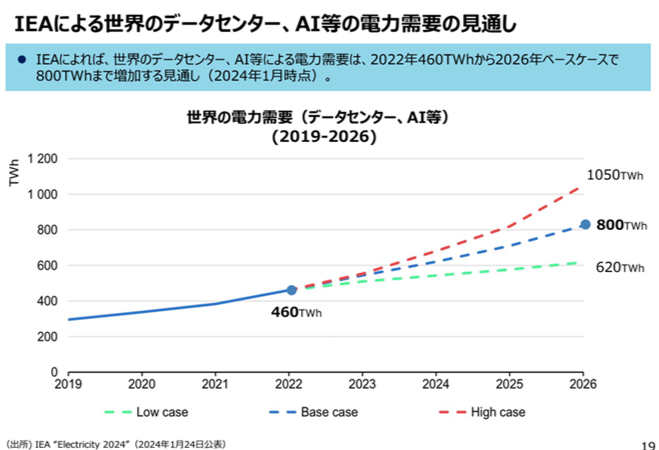

日本の炭鉱の歴史を考えると石炭は過去のエネルギー源だと思いがちですが、日本の発電量ではLNG(液化天然ガス)とともにトップ2を占めている主力のエネルギー源です。

多くをオーストラリアやインドネシアから輸入しており、石油やLNGと違い地政学リスクがほとんどなく安定的に確保できるエネルギー源という評価です。

自然エネルギー白書(環境エネルギー政策研究所)

https://www.isep.or.jp/archives/library/category/japan-renewables-status-report

より筆者が作成

参照:TBS 「海に眠るダイヤモンド」:2024年12月時点

https://www.tbs.co.jp/umininemuru_diamond_tbs/

電力の仕組み

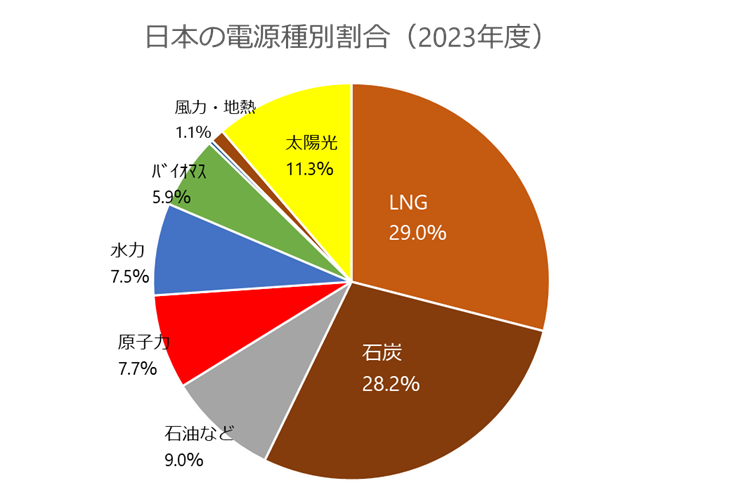

電力は蓄えておくことができないので、需要に応じて発電しなければなりません。多すぎても少なすぎても大規模停電が起こるリスクがあるからです。

2011年の計画停電を経験した方は実感として理解できるのではないでしょうか?

当時は予想される電力消費に見合う発電が出来なかったため、計画的に電力使用を抑えるなどの対応を行っていました。

太陽光発電などの再生可能エネルギーは、天候などの自然条件に左右されることが多いため安定的な電源としては課題があり、昼間に発電した太陽光の電力を蓄電池や水素の形で貯めておく研究がされているのもこの理由によります。

「電力バランスゲーム~町に電気をとどけよう~ まなびのページ」(資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/kids/game/manabi.html より引用

資源エネルギー庁のホームページに「電力バランスゲーム」というゲームがあります。

季節や天候の条件によって、どの電源をどのくらい使うかというゲームです。

それぞれの発電方法の特徴の簡単な説明があり、発電の仕組みを体感することができるゲームです。是非皆さんも一度やってみてください。

また、学びのページでは、電力の仕組みをわかりやすく解説してくれています。

こちらも是非参照してみて下さい。

参照:資源エネルギー庁 電力バランスゲーム「まなびのページ」:2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/about/kids/game/manabi.html

参照:資源エネルギー庁 電力バランスゲーム:2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/about/kids/game/

エネルギー基本計画の原案

さて、2024年12月17日に経済産業省の資源エネルギー庁から、エネルギー基本計画(原案)が発表されました。その中で原子力発電の方針が大きく転換されました。

東日本大震災以降入っていた「可能な限り原発依存度を低減する」としていた文言を削除し、「再⽣可能エネルギーか原⼦⼒かといった⼆項対⽴的な議論ではなく、脱炭素電源を最⼤限活⽤すべき」となったのです。

原子力発電所の建て替え用件も緩和されます。

脱炭素という観点では、原子力発電は確かにクリーンなエネルギーだということになります。

しかし私たち日本人は2011年の東日本大震災を経験しています。放射性廃棄物の最終処分の課題も残ったままです。

大事なのは脱炭素ではなく、広い意味での環境保護とリスク管理ではないでしょうか。

今後、ますます増加が予想される電力需要に対応するためだということはもちろん理解できます。

ただ欧米とは違う“災害大国である日本の現状”もきちんと考えなければならないと、私は思います。

エネルギー基本計画(原案)の原子力発電に関するポイント

| 以前の位置づけ | 可能な限り原発依存度を低減する |

| 今回の原案の位置づけ | 「再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、脱炭素電源を最大限活用すべき」→ 原子力発電も最大限活用すべき |

参照:エネルギー基本計画(原案)の概要(資源エネルギー庁):2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/067/067_005.pdf

再生可能エネルギーの課題

一方、再生可能エネルギーにも課題はあります。

現在、太陽光パネルはリサイクルが義務化されておらず、撤去後は大半が埋め立て処分されているそうです。

現在主流の太陽光パネルの多くのシェアを占めるシリコン系のパネルには、鉛、ヒ素などの有害物質も含まれており、環境的には大きな課題です。リサイクルと適切な処分が必要です。

参照:太陽光発電設備の廃棄・リサイクル制度の論点について(経済産業省・環境省):2024年12月時点

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/solar_power_generation/pdf/002_01_00.pdf

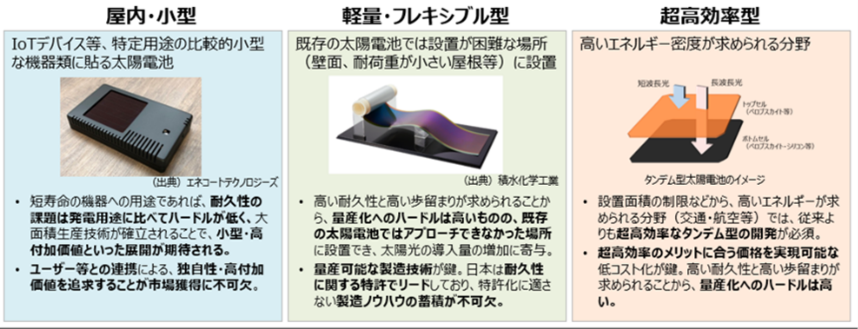

曲がる太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」

注目すべき日本発の新技術に曲がる太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」があります。

薄くて、軽く、柔軟で折り曲げることもできるなど、これまでは設置が難しかった場所にも導入できるメリットがあります。

また、ペロブスカイト太陽電池の主原料のヨウ素は、日本の生産量が世界シェアの約3割を占めており、国内で調達可能なところも魅力です。

耐久性や発電効率などの課題を克服して、広く普及して欲しい技術の一つです。

「日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?」(資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/perovskite_solar_cell_01.html より引用

資源エネルギー庁のホームページに解説がありますので、参照してみて下さい。

参照:日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?(資源エネルギー庁):2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/perovskite_solar_cell_01.html

消費電力を減らせる光電融合技術

データセンターの消費電力そのものを少なくする取り組みも進んでいます。ここでは「光電融合技術」を紹介します。

データセンターの処理は電気によって行われていますが、電気で行なっていた計算を、光を用いた処理に置き換える技術です。この技術の活用により、大幅な省電化と処理速度の増加が見込めます。

この光電融合技術をメインのテクノロジーとした、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想である「IOWN(アイオン)」をご紹介します。

このIOWNは、従来の電子技術から光技術にシフトし、より「低遅延」「低消費電力」「大容量・高品質」のネットワークを実現しようというものです。

NTTのホームページにわかりやすい解説がありますので、是非参照してみて下さい。

参照:NTT研究開発「IOWNってなあに?」:2024年12月時点

https://www.rd.ntt/iown/whats.html

電力動向や消費電力削減の取組みに関心を持とう

他にも、アンモニアや水素を活用した発電、核融合などの技術が検討されています。

いくつか、記事を紹介しますので、興味のある方は参照してみて下さい。

デジタルによるビジネス変革を考えるにあたって、生成AIの活用は不可欠ですし、消費電力の課題もこれからの私たちの生活に欠かせない問題になってきます。

原子力発電の動向、環境負荷を減らすための火力発電の取組み、再生可能エネルギーの普及に向けた課題、データセンターの省電力化の動向にも、是非注目してください。

参照:利用されず眠る石炭が、次世代エネルギー・水素の材料に!(資源エネルギー庁):2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kattansuiso.html

参照:アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先(資源エネルギー庁):2024年12月時点

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ammonia_01.html

参照:JERA ゼロエミッション 2050 「石炭火力発電×アンモニア」「LNG火力発電×水素」の説明動画あり:2024年12月時点

https://www.jera.co.jp/corporate/about/zeroemission

参照:核融合研究(文部科学省):2024年12月時点

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/iter/019.htm

今回学んでほしいポイント

- 生成AIの発展・普及に伴う消費電力増大の課題を理解する

- 再生可能エネルギーや環境保護に向けた取り組みや、データセンター省電力化の取り組みを知る

- 日本の電力事情と問題点を理解し、今後の電力動向について自分ごととして考える

株式会社Live and Learn 講師 DXビジネスエヴァンジェリスト

福島 仁志

ふくしま ひとし

[DXビジネス・プロフェッショナルレベル認定2023] 株式会社Live and Learn講師 東京都在住。 新卒でNTTに業務職として入社。 顧客応対業務やシステム開発、法人営業の業務に従事したのち、 2016年にNTTを早期退職。2017年より株式会社Live and Learnで主に研修講師やコンサルティング業務に従事。 「消費生活アドバイザー」「ITILエキスパート」「ビジネス法務エキスパート®」などの資格を持つ。 趣味はバレーボール、プロレス観戦など。

[…] <前の記事次の記事> […]

[…] 前回のコラムでは生成AIと日本のエネルギー問題を取り上げ、その中で長崎県端島(軍艦島)の炭鉱をテーマにしたドラマ「海に眠るダイヤモンド」を紹介しました。今回のコラムではこの「海に眠るダイヤモンド」を題材にして、収益モデルやビジネス指標、データ分析の観点を深堀りして考え、デジタル時代ならではの変化についても触れてみたいと思います。このドラマを見ていない皆さんも、自分の好きなドラマやアニメに置き換えて考えてみて下さいね。 […]