DXを学び続ける意味

前回の失敗から数か月、私は少しずつ頂いた仕事をしながらも、まだ悩んでいました。

確かにDXについての知識は身につけましたし、資格もいくつか取得しました。

ですが、やはりこの年齢で、しかも実務経験のない専業主婦が、知識を学んだからと言って、今からDXを仕事にするのは無理なのではないか。

ITパスポート試験の上位の情報処理技術者試験資格も取っていませんし、各企業で実務を通じてデジタルを身に付けた人たちと働くなんて、無茶な望みだったのではないのか。そう考え始めて暗くなることもありました。

そんな中、noteという文章をメインとした記事を手軽に発信・共有できるサービスで、DXに関する投稿を読んでいた時に、ふと気づいたことがありました。

DXについて発信している記事の多くが、システム開発者やデジタル技術者の方たちの、それぞれプロの視点で書かれているということです。

もちろんそれは重要な視点なのですが、一方で私のような一般消費者の目線で書かれたデジタルやDXに関する記事はほとんどないということでした。

このことに気づいて、私はここに活路があるのではないかと考えました。

むしろ、専業主婦として30年を過ごした私だからこそ、知識を習得した今、消費者目線でDXを考え、発信できるのではないか。

デジタル技術に詳しくない人々にとって、同じ立場から見たDXの可能性を伝えることができるのではないか、と思ったのです。

noteでの発信で 【アウトプット】を継続する

このことに気づいて、私は前向きに気持ちを切り替えることができました。

まずは自分の考えを文章に書き起こしていこう。

記事としてアウトプットをすることで、知識もより定着するはずだ、と、それまで読むだけだったnoteでコラムを書き始めることにしました。

一つのテーマで連続して文章を書き、しかも世の中に発表するのは初めての経験ですが、必ず週に一度は投稿すると決めて、早速書き始めました。

https://note.com/alert_hebe7211

noteに記事を書く際に心がけているのは、デジタルを活用した新しいサービスの中から、消費者目線で興味が持てるものを選ぶことです。

また、たとえ最新のサービスでも、利用者目線で不満な点があるものについても取り上げるようにしています。

そうすることで、読者の方々により身近な話題として捉えてもらえるのではないかと考えたからです。

生成AIを味方につける

ところがnoteで記事を書き始めてすぐに、困ったことがありました。

それは記事のヘッダー画像の問題です。

パッと目に付き読んでもらいやすい記事にするために、記事の頭にイラストや写真は必要不可欠です。

とは言ってもイラストを描くのは得意ではありませんし、フリー素材でコラムの内容にピッタリのイラストはありません。

どうしようかと他の記事を見てみると、生成AIが書いたと思われるイラストが沢山使われていました。

私もそれまでに簡単な調べものでは生成AIを使ってはいましたが、イラストを描いてもらったことはありませんでした。

最初は不安でしたが、実際に使ってみると、思いのほか記事のイメージに合ったイラストを生成してくれ驚きました。

最初はイメージに合わないものが生成されても、プロンプト(=生成AIへの指示)を工夫するにつれてコラムに合うイラストを生成できるようになり、思いがけずプロンプトの練習にもなりました。

今でも週に一度はコラムを投稿していますが、毎回のテーマ選定には苦労しています。

「読者の方々にとって本当に価値のある情報は何か」を常に考えながら、試行錯誤の日々です。

ですがコラムが少しずつ読んでもらえるようになり、手ごたえを感じています。

これからも上を向いて

今でも30年間、対外的な仕事にブランクがあったことへのコンプレックスが完全になくなったわけではありません。

しかし、むしろそれがDXを語る上での武器になるのではないかと考えられるようになりました。

なぜなら、日本の多くの人々が持つデジタルへの不安や抵抗感を、私自身の経験を通して理解できるからです。

今後はそういったコラムも書いてみたいと思っています。

例えば、農業初心者向けGPTs注)を作成、これに農作業について質問した顛末をコラムに書いています。

「農業初心者向けコーチングGPTsを作ってみた」

https://note.com/alert_hebe7211/n/n02cc5787445e

農作業と生成AIというと一見真逆に思えますが、実はとても相性がいいのです。

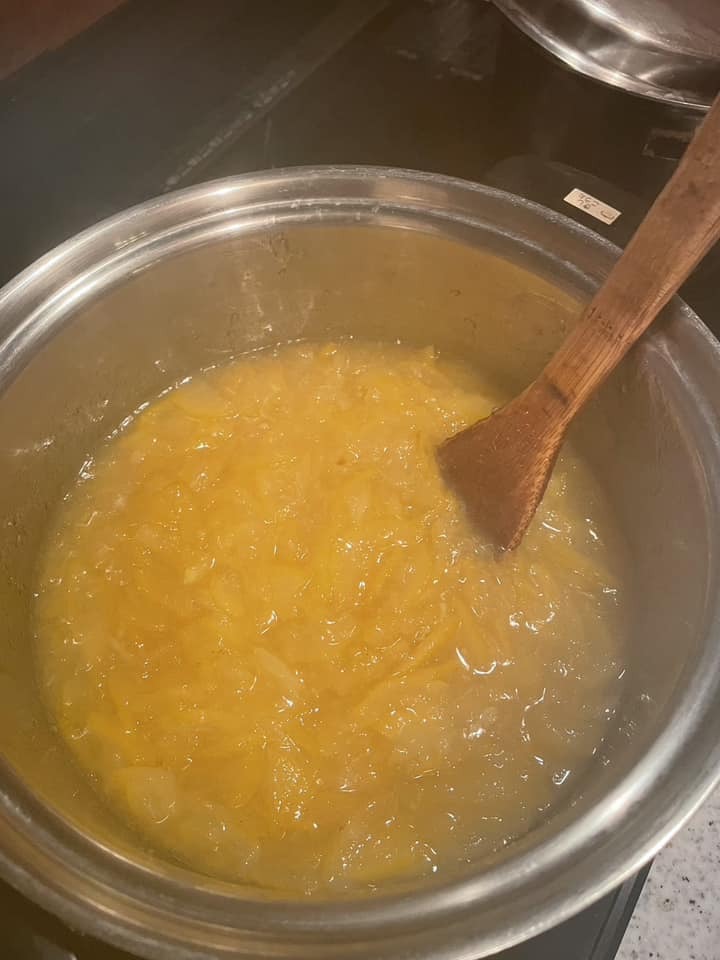

▲GPTsには、柚子のケア方法や、「柚子ジャム」をもっと美味しくする方法なども聞いて、アドバイスをもらっています。

生成AI、chatGPT内のカスタマイズ機能です。コーディングは必要なく、自然言語で必要な機能や具体的な機能を指示することにより、オリジナルのchatGPTを作成することができます。例えば私がつくった農業初心者向けGPTsには、予め、1.農業初心者の質問に対する回答なので、丁寧に細かく解答する。2.指定された野菜ごとに育成ポイントを細かく表示する。などの指定をしてあるため、プロンプトには、教えて欲しい野菜名と作業内容を入力するだけで、ポイントを押さえた丁寧な回答が得られます。

こういったテーマでコラムに書くことで、デジタルやDX、それに生成AIに普段触れず、興味も持っていない方々に少しでも読んでもらうキッカケとなったら、と思っています。

私は、日本はデジタル化への抵抗が強い国だと感じています。

このままでは人口減少も相まって、世界のDXの流れから取り残され、経済的にも国として衰退してしまうのではないか、そんな不安があります。

だからこそ、一人一人がもっとデジタルに親しみを持ち、DXによって少しずつでも日本が元気になって欲しいと願っています。

マイナンバーカードなど、政府のデジタル政策には疑問符の付くところが確かにありますが、私たち一人一人も少しずつでもデジタル、DXに対して興味を持ち、積極的に自分事としてかかわっていく気持ちが大切なのではないかと感じています。

ECサイトや様々なアプリを使い、常にスマホを活用している今の生活の延長線上にもう少し上流のデジタル化かあると思って、一歩踏み出してみませんか?

今回のコラムシリーズはこの第6回で終了ですが、現在新しいコラムシリーズの準備を進めています。

新しいシリーズでは、日常生活の中にあるDXを消費者目線で書いて、「DXビジネス検定」の事例学習にも役立つような内容にしていきたいと思っています。

鋭意準備中ですので、どうぞ楽しみにお待ちください。

6回にわたり、お読みいただきありがとうございました。

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。